Beatriz Castro Chans (UNNE)

beatrizcc@exa.unne.edu.ar

Universidad Nacional del Nordeste – Observatorio de tecnologías aplicadas a la educación FaCENA – UNNE

Resumen

Desde las pinturas rupestres a la inteligencia artificial generativa, los seres humanos diseñamos y operamos con interfaces para comunicarnos o para resolver problemas, para obtener información, para entreternenos o para enseñar y aprender. La evolución de las tecnologías y, más aún, la convergencia tecnológica ha traído consigo la configuración de ecosistemas de interfaces.

Este artículo propone una aproximación a pensar las propuestas educativas como interfaces en las que los sujetos interactuan entre sí y con las tecnologías para acceder a contenidos y construir conocimientos.

Tiene como punto de partida una aproximación al término interfaces, interacción e interactividad en contextos educativos, para luego, detenerse en las particularidades, potencialidades y desafíos de interfaces en boga en la esfera educativa, tales como las aulas virtuales, las aulas híbridas, dispositivos portables y los entornos inmersivos que combinan múltiples plataformas.

Palabras clave: plataformas, enseñanza, tecnologías, interacción, interactividad

Introducción

El concepto de interfaz es asociado casi con exclusividad al campo de la informática. Este trabajo busca describir algunas de las interfaces que se utilizan en las prácticas educativas y que conforman un ecosistema en el que, y a través del cual. interactúan docentes y estudiantes, pero en el cual también operan instituciones educativas, empresas productoras de tecnologías, organismos del Estado, entre otros.

Una referencia clave, aunque no la única, para la producción de este artículo es la obra de Carlos Scolari, en especial “Las leyes de la interfaz” (2018) en el cual aborda los distintos usos del término y propone extender el uso del término interfaz más allá de la tecnología digital a otras esferas como la política, la social y la educativa.

El autor, construye un modelo a través de las siguientes “leyes” a algunas de las cuales se hará referencia a lo largo del trabajo: 1) La interfaz es el lugar de la interacción; 2) Las interfaces no son transparentes; 3) Las interfaces conforman un ecosistema; 4) Las interfaces evolucionan; 5) Las interfaces coevolucionan con sus usuarios; 6) Las interfaces no se extinguen, se transforman; 7) Si una interfaz no puede hacer algo, lo simulará; 8) Las interfaces están sometidas a las leyes de la complejidad; 9) El diseño y uso de una interfaz son prácticas políticas y 10) La interfaz es el lugar de la innovación.

Se pretende aquí, anclar la noción de interfaces, tanto analógicas como digitales, en la esfera de la educación superior universitaria, describir algunas de esas interfaces y su evolución, haciendo referencia en muchos casos a los cambios y reconfiguraciones operados a partir la pandemia.

Lion (2006, p. 86) afirma que las tecnologías son vehículos de pensamiento, es decir, son:

potenciadoras de formas de apropiación del conocimiento que permiten trascender su uso como herramientas y comprender que existe una relación de mutua implicación cuando se introducen las tecnologías en el aula. Las tecnologías pueden incorporarse pensando en los contenidos, en los procesos de aprendizaje, en las estrategias de enseñanza, en las características de las herramientas y su vinculación con el conocimiento.

Las tecnologías son recursos que se ponen al servicio de la propuesta pedagógica y no a la inversa. Pero en ese uso, hay un proceso de apropiación social y de transformación de las tecnologías y de los mismos sujetos que las usan (docentes, estudiantes).

De interfaces analógicas y digitales

El término interfaz es una palabra polisémica. A los fines de este artículo, adherimos al que Scolari (2018, p. 32) selecciona como eje: “las interfaces son entornos de interacción donde diferentes actores humanos y tecnológicos intercambian información y ejecutan acciones”. A continuación, agrega: “una herramienta se usa y en un entorno se vive”, estableciendo, así, distancia con una visión meramente instrumental de las interfaces.

Llevado el concepto al plano educativo, se pueden reconocer numerosas interfaces en las que interactúan docentes – estudiantes – conocimientos (tríada didáctica).

Es así que se utilizan interfaces analógicas y digitales; algunas desarrolladas por otras personas e instituciones y empresas y, también, se construyen interfaces siguiendo pautas externas (campo disciplinar, tradiciones, contenidos, normas) y, en el mejor de los casos, se interviene aportando la propia impronta, o sea, se modifican interfaces.

Se puede pensar a la propia universidad en clave de interfaz de nivel superior, más abarcadora o una interfaz analógica y sencilla como un pizarrón o pizarra en el que un docente escribe palabras, fórmulas, gráficos como puntos de apoyo para una mejor compresión de sus alumnos.

También, el programa de una asignatura, la planificación, los materiales educativos, el aula virtual, la “clase” , la evaluación, los escenarios / modalidades / opciones educativas (presencal, distancia, mixta, etc.), el laboratorio (física, química, informática, electrónica, etc.), la biblioteca, las salidas a campo, las prácticas pre-profesionales (en hospitales, escuelas, empresas, etc.), y más.

Cada una de ella tiene soportes, normas, rituales, pautas de lectura o de comportamiento, estructuras, diseño, organización, tiempos, formatos, que la caracterizan y las distinguen de otras. .

Cuando se diseñan los programas y planificaciones, se toman en cuenta varios de estos componentes de acuerdo al tipo de asignatura, nivel, perfil de estudiantes. Otras interfaces, pueden o no ser incluidas, de acuerdo a las decisiones del equipo docente (por ejemplo, simuladores, entornos virtuales, etc.).

Los diseñadores introducen en sus interfaces una visión del mundo, una concepción general del proceso de interacción, y un conjunto virtual de instrucciones para el usuario (affordances).Son los diseñadores quienes deciden qué se puede y qué no se puede hacer en la interfaz. (Scolari, 2018, p. 36)

Por ejemplo: cuando un estudiante pregunta a otro ¿cómo son los exámenes en la universidad? Está preguntando acerca de la interfaz. Cuándo pregunta ¿cómo toma examen tal profesor en tal materia? También, cuando pregunta acerca del modo particular en que ese equipo docente se apropia y usa la interfaz para representarse o anticipar cómo se espera que él interactúe en / con esa interfaz.

- ¿Es un examen oral o escrito o a través de una plataforma? ¿Individual o grupal? Las preguntas son abiertas o cerradas, hay que saber las definciones de memoria? ¿Solicita que se den ejemplos? ¿Se puede usar calculadora? ¿Califica el resultado o toma en cuenta el procedimiento?

Siguiendo a Scolari (2018, p. 36)

Interpretar una interfaz, al igual que interpretar una novela o una película, implica para el usuario activar un conjunto de competencias cognitivas, recuperar experiencias previas de interacción y formular hipótesis sobre su funcionamiento. En este proceso, siempre habrá un malentendido o una sobreinterpretación.

Los malos entendidos y sobreinterpretaciones se identifican, especialmente, en los primeros años de vida universitaria, cuando se está aprendiendo a ser estudiante de nivel superior, en las que abundan frases como: “pensé que… o no entendí la pregunta, o esa parte del trabajo la hizo mi compañero”, etc.” Y, por el contrario, cuando eso sucede con estudiantes avanzados, los docentes señalamos “por qué lo hiciste asi, si vos sabías…” Como si la interfaz – universidad fuera transparente y no cambiara.

Interacción e interactividad

La web 2.0 introdujo la posibilidad de la interacción (producción de sentidos) y la colaboración de los usuarios (docentes y estudiantes) en la producción de contenidos en tiempo real o diferido (asincrónico) y sin importar la distancia física en que los participantes se encuentren, así como la posibilidad de acceso desde múltiples dispositivos. Esto tuvo su impacto en el campo de la educación en tanto, interacción e interactividad son operaciones básicas del aprendizaje (Mena et al. 2005).

Para Zangara (2017),

Se entiende a la interacción como una matriz de diálogos, conformada por un entramado de voces, de personas y mensajes mediados por los lenguajes de diversas tecnologías. Cada mensaje modifica, y se ve modificado por los demás, y el resultado es un discurso enriquecido y enriquecedor. (pág. 46)

(…)

La interacción aparece, entonces, de dos formas: 1. entre personas, cara a cara, mediada por el lenguaje como tecnología invisible y fundamental; 2. entre personas, a través del uso de tecnología informática que media esta interacción. (pág. 47)

Minguell (2002) retoma a Danvers (1994) y afirma que interactividad es el “término que describe la relación de comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u otro).” (p.25) En dicha relación, el usuario/actor tiene una variedad de opciones (no infinita) y cierto grado de libertad para operar con un artefacto a través de una o más interfaces y, así, obtener una respuesta. Esa respuesta puede o no ser la esperada, esa respuesta será mejor cuando se realice en corto tiempo y se ajuste a las expectativas del usuario/actor. En consonancia con ello, Scolari (2018, p.37) expresa: “Cada interfaz presenta una propuesta de interacción que el usuario puede o no aceptar.”

En esa línea, Zangara (2017) afirma que:

… el diálogo es la base de la interacción (y, por lo tanto de la enseñanza y el aprendizaje) y puede estar mediada por objetos simbólicos (lenguaje, software) o físicos (computadoras u otros artefactos). En el caso de la mediación por una aplicación y, por consiguiente, con un soporte artefactual, se la define como interactividad. (p. 48)

En conclusión, la interactividad refiere a la relación humano-máquina para obtener una respuesta / información predefinida, mientras que la interacción alude a una relación humano-máquina-humano o humano – humano en el marco de la cual se pueden construir infinitos sentidos (conocimientos, información).

Se enseña y se aprende en un ecosistema de interfaces

Al asumir la tarea de desarrollar un curso, cada docente se representa o anticipa una variedad de interfaces ¿es un curso en una carrera universitaria o de entrenamiento en una institución no académica? ¿Se dicta bajo la opción presencial, a distancia, o bimodal? ¿Requiere el uso de laboratorios? ¿Utilizan plataformas virtuales? ¿Es autogestionado o con intervención tutorial?

La respuesta a cada pregunta remitirá a una interfaz o a un conjunto de interfaces y, posiblemente, a otras más (incluso la vestimenta). En un curso universitario, se preguntará si es de nivel grado o posgrado, se construirá la “interfaz programa / planificación” en base a una estructura pre establecida que contiene objetivos, contenidos, cronograma, estrategias de enseñanza, etc. Se producirán “interfaces materiales educativos” e “interfaces evaluación”, el curso se desarrollará en el entorno de “interfaces aulas físicas” o “aulas virtuales” o ambas, y así, se irá configurando un ecosistema de interfaces en/con el que interactuamos.

Tal como señala Scolari en Las leyes de la Interfaz (2018), estas conforman un ecosistema (Tercera Ley), evolucionan (Cuarta Ley) y co-evolucionan con sus usuarios (Quinta Ley). Es así que en los últimos años y, más aún, a posteriori de la pandemia, especialmente en las universidades, se ha reconfigurado el rol de los docentes (Gonzalez 2022) en concordancia con los cambios tecnológicos y la apropiación y uso de las tecnologías por parte de los sujetos.

Lion (2023) reflexiona que “la pandemia, como punto de inflexión, mostró, por tanto, la necesidad de transformar las instituciones educativas en su conjunto y, por eso, la educación híbrida volvió a ponerse en el centro del debate”.

En la primera fase de aislamiento social obligatorio, las plataformas de videoconferencia fueron la interfaz en la que miles de docentes y estudiantes en el mundo entero se encontaron (y desencontraron) para que se pudiera continuar con el desarrollo de los cursos. (Primera Ley y Segunda Ley).

Una plataforma de video conferencia se define como una aplicación que admite a los usuarios mantener una reunión virtual a través de internet mediante la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto.

En muchos casos, quizás demasiados, se traspolaron las mismas prácticas de las clases presenciales a la esfera virtual, intentando resolver y simular lo que se sabía hacer (Séptima Ley). En otros casos, los sujetos participantes del proceso educativo, buscaron adaptar, adecuar sus prácticas para producir nuevas y, en muchas oportunidades, mejores experiencias educativas. Por ejemplo, a través de la creación de grupos en el sistema de mensajería Whatsapp para resolver dudas, plantear problemas matemáticos o de fisiología humana que se debaten y luego se llevan a las “clases”. Ni Zoom, ni Whatsapp habían sido creados para el sistema educativo, pero terminaron y, continúan, conformando el ecosistema de interfaces de las universidades.

Una interfaz que sí fue creada como entorno educativo fueron las denominadas plataformas virtuales de aprendizaje, también llamadas: sistema de gestión de cursos, Sistemas de Gestión de Aprendizajes (LMS por sus siglas en inglés), Entornos Virtuales de Aprendizaje, Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, entre otras. Se trata de aplicaciones especialmente diseñadas para la enseñanza mediada por tecnologías en la que se combinan diferentes recursos: repositorio de documentos, espacios para subir actividades, trabajo colaborativo, hipervínculos, permiten embeber recursos externos, implementar encuestas, cuestionarios, foros, mensajería, etc. Moodle (open source) y Classroom (Google) están entre las más utilizadas actualmente y “ofrecen un conjunto de funcionalidades con las cuales realizar e implementar todos los aspectos estructurales del proceso formativo.” (Taboada y Álvarez, 2021, p.72)

Estas plataformas junto con los sistemas de videoconferencia constituyeron mediaciones tecnológicas fundamentales durante el proceso de aislamiento obligatorio. Es así, que quienes ya tenían alguna experiencias con la interfaz de alguno de estos entornos, les resultó más sencillo afrontar la enseñanza mediada por estas tecnologías. Vale recordará la hiper producción de tutoriales, cursos web, seminarios web y otras formas de asistencia para que docentes y estudiantes pudieran encontrarse y participar (interactuar) con cierto grado de éxito de estos espacios educativos.

El paulatino regreso a la presencialidad, se produjo en etapas y bajo protocolos de seguridad sanitaria (aforos, distancia social, etc.). En este marco, se promovió fuertemente, al menos, en Argentina[1] la instalación de aulas híbridas. (Novena Ley)

Un aula hibrida es una sala de clase que cuenta con equipamiento que permite el dictado de clases de manera presencial y remota de manera simultánea.

Estas tecnologías plantearon nuevas interfaces que hubo que aprender a operar y desafíos que no muchos han sabido sortear exitosamente. Lograr la interacción entre personas que comparten un mismo espacio físico y, de estos, con participantes remotos a través de un sistema de videconferencia, cuyas imágenes se ven (o no) en una pantalla y participan a través de un chat o usando un micrófono, a lo cual se agrega una pizarra o proyector que en el mejor de los casos se replica en las casas de cada uno.

Un conjunto variado de interfaces se ponen en juego de manera simultánea en el aula híbrida. Aula física + pizarra + proyector / pantalla + alumnos sentados + plataforma de videconferencia (chat, micrófono, cámara, pizarra digital). Sabemos que se puede complejizar más si, por ejemplo, el profesor decide proyectar un video, una nueva interfaz se pone en juego, con una gramática diferente. Durante esta clase, el docente se ve compelido a desarrollar estrategias para que el uso de aulas híbridas no se transforme en una videconferencia con pasivos expectadores, perdiendo así la potencialidad de la tecnología y, lo que es más grave, el cometido educativo.[2]

Retomando la situación de la “interfaz – clase”, las mediaciones tecnológicas han planteado cuestiones no prevista en interfaces analógicas: ¿qué sucede si se corta la conectividad? ¿continúa con los participantes presentes físicamente? ¿cómo se remedia la situación con los estudiantes remotos? ¿Cómo se articulan las actividades en las múltiples plataformas y escenarios sincrónicos y asincrónicos? Las respuestas llevaron a replantear y reconfigurar el rol docente. (Gonzalez, 2022).

A esta altura, está claro que no se trata de operar una interfaz tecnológica, sino de interfaces sociales, institucionales, educativas, en forma simultanea.

Además de aprender a usar las interfaces de manera que contribuyan a un buen desarrollo de la clase, es preciso retomar, una y otra vez, el desafío de la interacción, entendida como diálogo y no como una mera escucha pasiva. Lo cual, también interpela la producción de materiales educativos. (Décima Ley).

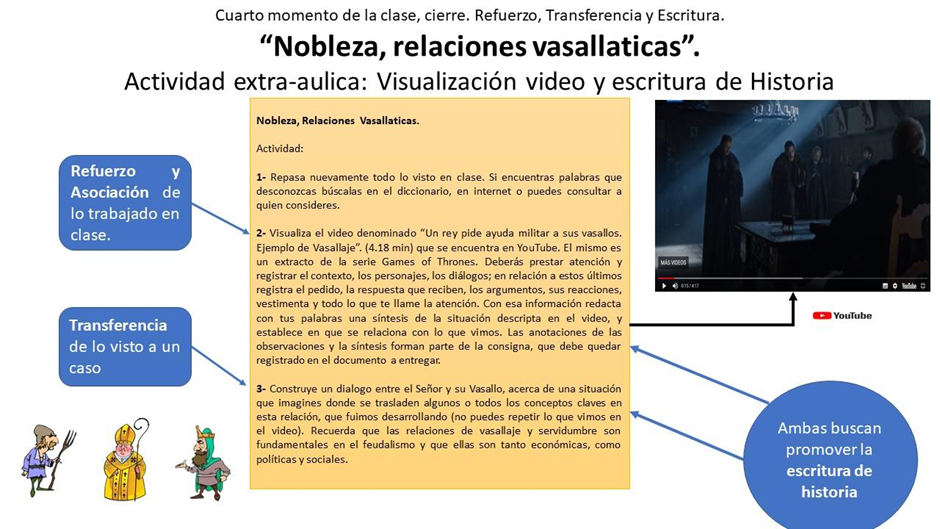

La convergencia digital y la web 2.0 ofrecen la posibilidad de utilizar material producido con otros fines y ser llevados al ámbito educativo. Docentes y estudiantes asignan un sentido educativo a piezas comunicacionales que no no fueron elaboradas para ello. También, la aparición de una variedad de software y aplicaciones de acceso libre y relativamente sencillos de operar (Segunda Ley) facilita la producción de material didáctico que combinan distintos formatos y lenguajes: textos, imáganes, gráficos, videos, podcast, etc.

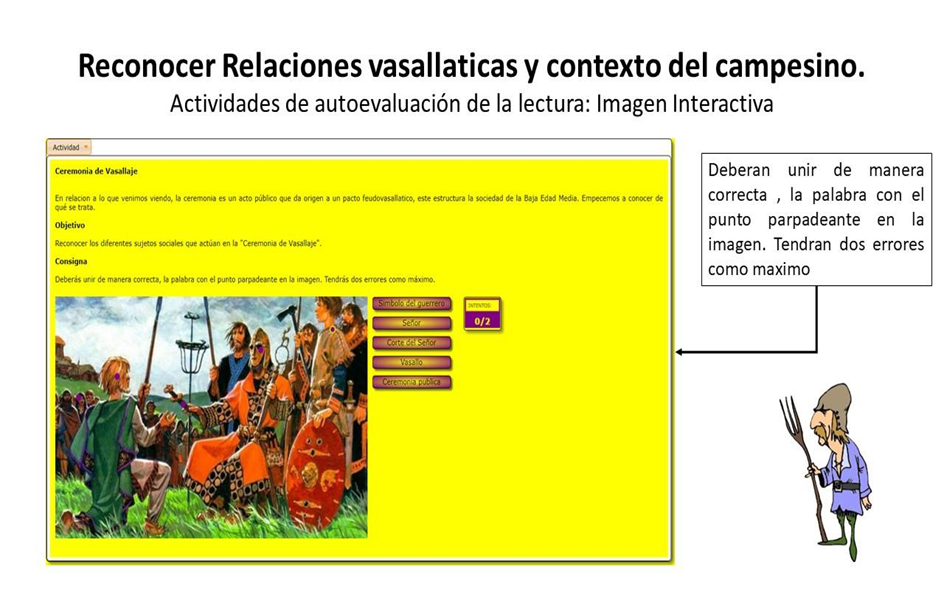

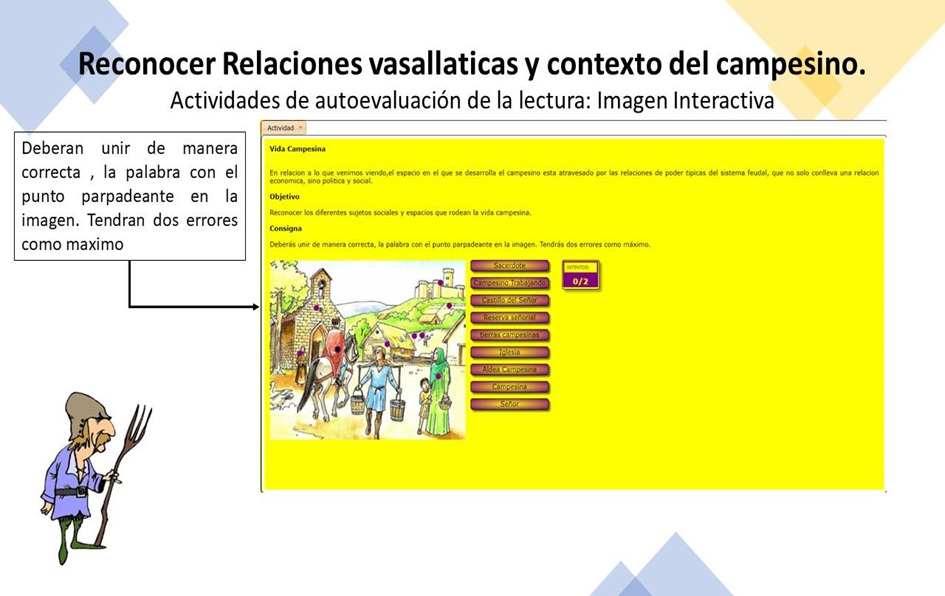

Zangara (2012, p. 86) formula que un material didáctico interactivo debería facilitar que el usuario lo recorra y seleccione lo que necesita de acuerdo a sus intereses y necesidades (estructura reticular que utilice formas de presentación de contenidos más próximos a sus prácticas culturales (gráficos, viñetas, audios, videos). También, señala que los contenidos de estos materiales deben proponer actividades que les permitan conectar con situaciones y campos de aplicación verosímiles, así como recibir devoluciones (retroalimentación explicativa) de las mismas. Finalmente, plantea que los estudiantes deben encontrar en los materiales interactivos actividades o guías que desencadenen procesos metacognitivos.

Es así que tanto los materiales didácticos como otros recursos y tecnologías educativas han evolucionado y tomado protagonismo en la pandemia y pospandemia. (Sexta Ley).

Es, por ejemplo, el caso de los simuladores, los laboratorios remotos y los laboratorios virtuales.

La simulación en la educación superior permite la experimentación y el desarrollo de habilidades en los y las estudiantes, al reproducir de modo interactivo situaciones del mundo real, y contribuir a la formación y el desempeño, la toma de decisiones, la anticipación de posibles consecuencias de las acciones, asumir mayor confianza y seguridad necesarias para enfrentar determinadas experiencias mediante un trabajo sistemático de aproximación en la formación y el desempeño. El uso de las simulaciones acorta el tiempo necesario para el aprendizaje de las habilidades, especialmente porque se pueden repetir las técnicas y los procedimientos tantas veces como sea necesario. Su base está en la formación guiada por ensayo y error, como experiencia de aprendizaje que ofrece grandes oportunidades de mejorar. Vidal. et al (2019)

Además, algunos simuladores permiten aumentar el grado de dificultad de las actividades, lo cual exige a los estudiantes poner en juego nuevos conocimientos y habilidades.

Los simuladores anatómicos / físicos son muy utilizados para la enseñanza de carreras de ciencias de la salud. Por ejemplo, el uso de un brazo para aprender a extraer sangre o una pelvis para hacer hisopados, etc. Algunos simuladores complementan artefactos físicos y software para emular prácticas de modo verosímil. (Séptima Ley).

Según Lerro y Protano (s/d)

El laboratorio virtual es un laboratorio donde se utilizan simulaciones, generalmente tomando modelos físicos adecuados a la situación de ensayo. Estos laboratorios, son los que presentan menor costo de implementación, ya que su funcionamiento depende de modelos matemáticos y son desarrollados mediante aplicaciones de software. De acuerdo al tipo de software que se utilice, puede ser implementado en forma local o remota (aplicaciones distribuidas).

La definición de laboratorio remoto es utilizada para identificar laboratorios con equipos físicos que realizan los ensayos localmente, pero el usuario accede en forma remota a través de una interfase implementada mediante un software.

Cabe aclarar que los laboratorios virtuales no reemplazan las prácticas reales en las que se pueden encontrar con imprevistos o la intervención de otros factores como el clima, la baja de tensión eléctrica, la caída de algún elemento, etc. Sin embargo, contribuyen al tratamiento de contenidos básicos, aprendizaje de procedimientos en un entorno seguro en el que los errores no los llevan a correr riesgos.

Las pizarras digitales, así como las tabletas gráficas[3] son interfaces que combinan hardware y software y que permiten transferir a la computadora gráficos, figuras, texto, fórmulas o dibujos realizados por una persona. Además de poder proyectar en una pantalla, dependiendo del software utilizado, se puede guardar, descargar, colaborar, etc. Son dos tipos de interfaces que simulan elementos físicos o analógicos (pizarra, papel, lápiz). De hecho, en las pantallas usualmente se visualiza el ícono de un lápiz, una goma de borrar, un pincel, para orientar a los usuarios.

Una práctica educativa que recupera elementos que no son propios de ese ámbito es la gamificación. Hace referencia a la utilización de estrategias de juego en ámbitos que no son de juego. Se utiliza con diferentes fines: la motivación, el desarrollo de actitudes y comportamientos colaborativos y el estudio autónomo. También, la gamificación facilita la inmersión en una situación ficticia que simula ser real. Ortiz – Colón et al. (2018) entienden que

Una experiencia se considera inmersiva cuando se quiere profundizar en ella, saber más y lograr un nivel de conocimiento más amplio. Un claro ejemplo son los videojuegos: en ellos el desbloqueo de nuevos escenarios, poderes, habilidades, generan la sensación de inmersión total. Por otro lado, presentan cómo en la educación tradicional no es posible esa sensación de inmersión pues toda la información se muestra dada por el profesor.

Para concluir este apartado, es importante considerar que algunas de estas herramientas se pueden embeber en Moodle, por ejemplo: Genial.y o Padlet o H5P conformando un ecosistema de interfaces dentro de la interfaz Moodle, ya que cada uno de ellos tiene sus propias reglas de producción y operación.

Movilidad, narrativas transmedia e Inteligencia Artificial Generativa

Los inventores de artefactos como el correo postal, las radios, la televisión, el pasacasette o los smarthphone, no imaginaron que en algún momento de la historia, estos serían utilizados como tecnologías para la enseñanza. Como señala Winocour (2009, p.14)

El hecho de que las personas usen las TIC para fines “no previstos” y de una forma “no prevista” o “indeseada” por los programadores e ingenieros informáticos, no implica necesariamente una subutilizacion de sus potencialidades sin la adecuación de las mismas a situaciones sociales, culturales y afectivas altamente significativas para diversos grupos e individuos antes de la llegada a sus vidas de estas tecnologías.

Los teléfonos celulares han sido elemento fundamentales para intentar la continuidad educativa durante la etapa de aislamiento social en la pandemia por COVID19, con resultados más centrados en mantener el contacto que en posibilidades reales de aprendizaje. Interfaces con letras pequeñas, dificultades para escribir textos extensos, subir archivos, etc. Aun así, permitió participar de algún modo en los encuentros sincrónicos por videocoferencia, descargar archivos, grabar videos, tomar fotografías de una tarea e interactuar con otros estudiantes a través de la mensajería interna.

“Las interfaces digitales promueven un tipo de relación particular con los contenidos, donde se privilegia la exploración intuitiva, sobre la base de un diseño de interacción y donde el dispositivo de lectura / escritura tiende a pasar desapercibido.” (Albarello, 2019, p. 185)

Un sistema complejo de interfaces se concreta en los desarrollos transmediales que combinan diversas gramáticas y donde cada medio o plataforma hace lo que mejor sabe hacer (Scolari, 2013). En términos de Lovato (2016, p. 24) “Cuando hablamos de narrativas transmedia hacemos referencia a aquellos relatos que se desarrollan a través de múltiples plataformas mediáticas, donde cada nuevo elemento en la estructura narrativa hace una contribución específica y valiosa a la totalidad”.

Desde el campo de la ficción, el ámbito educativo se apropia de estas formas narrativas para la enseñanza, donde los productores y los usuarios deben poder operar con numerosas interfaces, cada una con sus lógicas de producción y lógicas de uso, que se potencian cuanto mayor grado de interacción y de interactividad habilitan, cuando están atravesadas por potentes historias que atrapan a los usuarios y tienen algún grado de jugabilidad que los motiven a continuar el recorrido y producir nuevos contenidos para expandir el relato. (Marroco, 2023 y Scolari, 2013)

Estas propuestas se enriquecen aún más cuando se incorporan interfaces de metaverso en el que los sujetos participan de experiencias digitales inmersivas en las que pareciera borrarse los límites entre el mundo físico y el virtual en las que cada estudiante selecciona el avatar que lo va a representar en ese escenario, pueden interactuar, en el que se pueden insertar imágenes de realidad aumentada, imágenes planas, textos y enlaces a otros sitios.

Conclusiones:

El ecosistema de interfaces pareciera ser infinito, así como sus usos en la educación.

El presente trabajo ha pretendido poner en evidencia, sin pretensiones de agotar la lista, la multiplicidad de interfaces analógicas y digitales que se utilizan en la esfera de la educación universitaria. También, destacar que a partir de la convergencia tecnológica y la web 2.0 potenció las posibilidades de que los usuarios (docentes y estudiantes) pudieran interactuar con las interfaces y con otros sujetos a través de ellas, de manera sincrónica o asincrónica.

Se ha buscado interpretar las interfaces mencionadas a partir del texto “Las Leyes de la Interfaz” de C. Scolari (2018) como estrategia para comprender algunas de las prácticas educativas en la universidad actual, entendiendo con el autor que las mismas no son un producto cerrado y definitivo, sino que “cada interfaz presenta una propuesta de interacción que el usuario puede o no aceptar.” (p. 37)

También, se ha planteado que quienes producen esas interfaces y quienes las usan, tienen un margen para modificarlas o crear nuevas y legitimarlas en el escenario educativo, pero en cualquier caso, “se deben evitar las sorpresas y respetar los códigos de interacción” (Scolari, 2018, p.36) porque las interfaces no son transparentes aunque con frecuencia se considere que los jóvenes, habituados al uso de las tecnologías, son capaces de interpretar cualquier interfaz y apropiarse de ella.

Finalmente, expresar que las interfaces son productos culturales que surgen de la intersección de elementos tecnológicos, sociales, políticos, institucionales y que su uso requiere de competencias cognitivas, tecnológicas y culturales por parte de los sujetos, lo cual se vuelve cada vez más complejo a medida que se incorporan nuevas interfaces y escenarios de actuación.

Bibliografía

Albarello, F. (2019) Lectura transmedia. Leer, escribir, conversar en el ecosistema de pantallas. Ampersand.

Castro Chans, B. (2023). Los procesos comunicacionales y las TIC: acompañar escenarios educativos combinados. Universidad Nacional de Mar del Plata.

Gonzalez, A. (2022) Horizontes para la reconfiguración de la enseñanza. En: Boletín Aula Cavila, Febrero 2023. https://blogs.ead.unlp.edu.ar/boletinaulacavila/2022/06/27/horizontes-para-la-reconfiguracion-de-la-ensenanza/

Fernández, J.L. (2018) Plataformas mediáticas. Elementos de análisis y diseño de nuevas experiencias. La Crujía.

Igarza, R. (2021) Presencias Imperfectas. El futuro visual de lo social. La Marca.

Lerro, F. y Protano, M. (s/d) Diseño e implementación de una plataforma laboratorio para la medición de parámetros de dispositivos electrónicos en forma remota. Proyecto Final de Ingeniería, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – Universidad Nacional de Rosario.

Lion, C. (2006) Imaginar con tecnologías. Relaciones entre tecnologías y conocimiento. Buenos Aires: Stella-La Crujía.

Lion, C. (coord.) (2023) Repensar la educación híbrida después de la pandemia. IIPE-UNESCO.

Lovato, A. (2016) Guión transmedia en narrativas de no ficción. En: Irigaray, F. y Renó, D. (comps.) (2016) Transmediaciones. Creatividad, innovación y estrategias en nuevas narrativas. Buenos Aires: La Crujía, págs. 23 a 37

Marroco, M.C. (2023) Narrativa transmedia. Estrategias para contar historias en múltiples plataformas. Sb Editorial.

Mena, Marta y otros (2005). Diseño de Proyectos de Educación a Distancia. Páginas en Construcción. Buenos Aires. Editorial La Crujía.

Minguell, M. (2002) Interactividad e interacción. En: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, Vol. 1, N°1, pp. 23 a 32. https://relatec.unex.es/index.php/relatec/article/view/2/1

Ortiz-Colón, A., Jordán, J. y Agredal, M. (2018) Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión. Educação e Pesquisa, vol. 44, e173773, 2018, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

Scolari, C. (2013) Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Gedisa.

Scolari, C. (2018) Las Leyes de la Interfaz: Diseño, ecología, evolución, tecnología. Gedisa.

Scolari, C. (2022) La guerra de plataformas: Del papiro al metaverso. Anagrama.

Vidal Ledo, M., Avello Martínez, R., Rodríguez Monteagudo, M., & Menéndez Bravo, J. (2019). Simuladores como medios de enseñanza. Educación Médica Superior, 33(4), e2085. Epub 01 de diciembre de 2019. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412019000400008&lng=es&tlng=es.

Winocour, R. (2009) Robinson Crusoe ya tiene celular. Siglo XXI.

Zangara, M. A. (2018). Interacción e interactividad en el trabajo colaborativo mediado por tecnología informática. Metodología de seguimiento en escenarios educativos. [Tesis de doctorado no publicada] Universidad Nacional de la Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/67175

Zangara, M. A. y Sanz, C. (2012) Aproximaciones al concepto de interactividad educativa. En: Anales de JAUTI 2012: I Jornadas Iberoamericanas de Difusión y Capacitación sobre Aplicaciones y Usabilidad de la Televisión Digital Interactiva. Universidad Nacional de La Plata, 2013. https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/view/299/281/897-1

[1] La Secretaría de Políticas Universitarias, impulsó en el año 2020, la convocatoria a las universidades públicas para participar del Plan de Virtualización de Educación Superior. La misma se reiteró en 2021 y 2022. La primera apuntó al fortalecimiento del equipamiento y conectividad, así como la capacitación docente para la enseñanza remota y, así, garantizar la continuidad del proceso educativo. Las dos convocatorias siguientes, se centraron en la instalación de aulas híbridas.

[2] Un excelente análisis del uso de la videoconferencia durante la pandemia, lo hace Roberto Igarza en su libro “Presencias Imperfectas. El futuro visual de lo social” (2021).

[3] Dispositivos periféricos de entrada conectados a una computadora. Pueden ser tabletas digitalizadoras (tabletas gráficas sin monitor), tabletas con pantalla (también conocidas como tabletas LCD) y tablets PC (tabletas gráficas con el hardware de un PC incorporado). Estas herramientas son muy útiles, especialmente cuando se requiere realizar fórmulas o dibujos.